一部发行近千万册的改革启蒙著作

相信60岁以上、曾在体制内工作和在大学读书的读者都会记得,在1980年代初,单位曾发给每一位干部、大学生一本“干部读物”,这就是薛暮桥的《中国社会主义经济问题研究》。这是一部因实现其改革启蒙和经济调整任务而过时的中国经济学经典著作。这部1979年出版的著作,倡导经济学家和经济工作者直面中国经济重大问题,为政治经济学思考注入本国经济史内容,通过发展观讨论提出我国正处于社会主义初级阶段的论断。书中关于币值稳定和货币数量论的段落曾引起邹至庄教授的关注;因中国经验实践内容丰富,德国五贤人委员会成员、中国政府顾问古托夫斯基教授还主持了此书的德译工作。中国改革思想常可以追溯到这部著作,但其历史使命已经完成,现在它仍是经济学史家的必要读物。

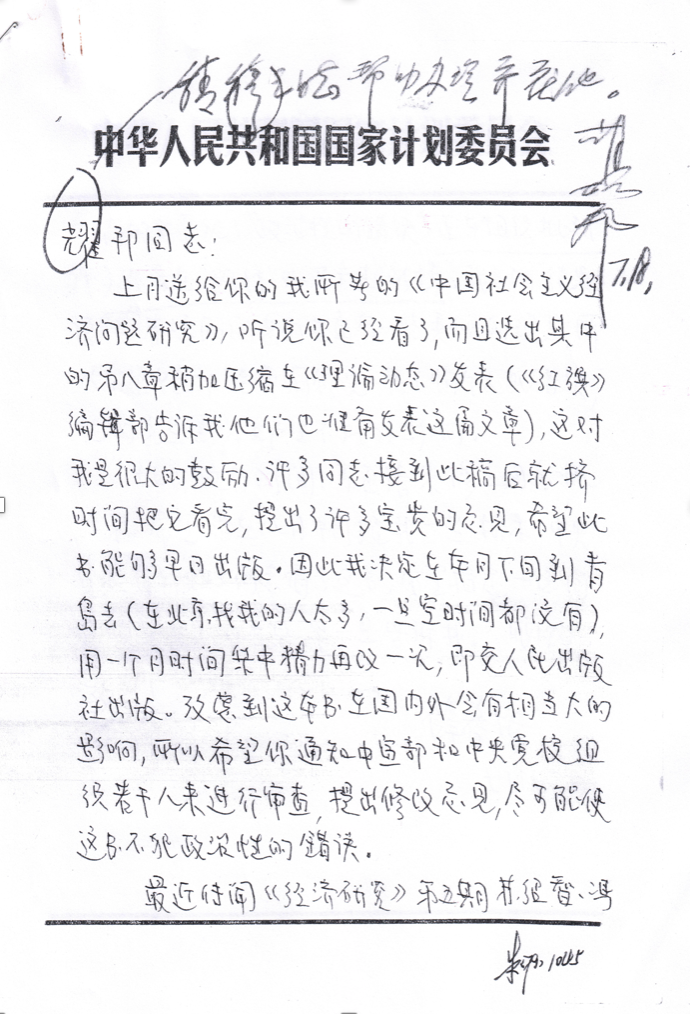

《中国社会主义经济问题研究》曾由中宣部推荐在全国党员干部和高等院校中学习,累计发行近千万册。我们在这里选发了苏星回忆参加此书讨论和修改的片段,并配发薛暮桥就此书执着求索的写作过程致董辅礽的信,同时刊发的还有三张重要文献的照片,它们是:薛暮桥请时任中宣部部长胡耀邦安排审稿事宜的报告和胡耀邦的批示,刘国光对书稿的修改建议和吴敬琏受中宣部理论局之托的审稿意见。这些照片是这个中国经济学历史传奇的精彩定格。

薛暮桥的《中国社会主义经济问题研究》

——中国经济体制改革启蒙著作

作者 | 苏星(1926—2008年)

(孙冶方经济科学奖第一届获奖者、中共中央党校前副校长)

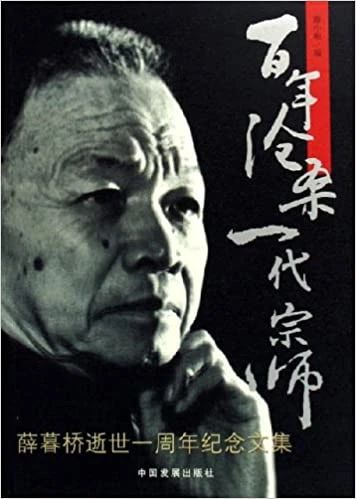

薛暮桥是中国老一辈马克思主义经济学家的杰出代表。他在1927年参加中国共产党,同年被捕,在监狱里自修马克思主义政治经济学。出狱后,做中国农村调查,主编《中国农村》,撰写了《农村经济底基本知识》和《中国农村经济常识》等著作,在国内外产生了广泛的影响。1938年,他投笔从戎,参加新四军,在部队里主持政治教育工作,继续讲授政治经济学和社会发展史,并且出版了《政治经济学》一书。

薛暮桥

1943年,他在奉调赴延安途中,被罗荣桓将军留在山东抗日根据地,主持对敌货币斗争。这对他的理论生涯是一次飞跃,从此开始了运用马克思主义经济理论解决革命根据地现实经济问题的治学道路。

建国以后,薛暮桥写过两本专著。一本是《中国国民经济的社会主义改造》;一本是《中国社会主义经济问题研究》。写这两本书时我都是他的助手。实际上我是他的学生,他是我难得的老师。几十年来,我和他建立了深厚的师生情谊。

关于《中国社会主义经济问题研究》

《中国社会主义经济问题研究》是薛暮桥文化大革命中在“牛棚”和“五七干校”的极端困难条件下起草的。从1968年到 1973年改写过六稿。回到北京以后,我去看他,他给我一份几经修改的打印稿。这个稿子基本上还是教科书的写法,他自己并不满意。

1975年,他出任国家计委经济研究所所长(应为经济研究所顾问,1978年任国家计委顾问兼所长——编者)以后,先到山东省烟台市进行经济调查。1978年,又到安徽、江苏等地调查研究,提出扩散城市工业,发展乡镇企业,准许私商长途贩运等建议,并支持安徽省包产到户试点。同年,他给邓小平、李先念上书,认为当时国民经济比例失调,需要调整。为此迫切需要总结过去28年特别是“大跃进”的经验教训,摆脱“左”的思想的束缚。

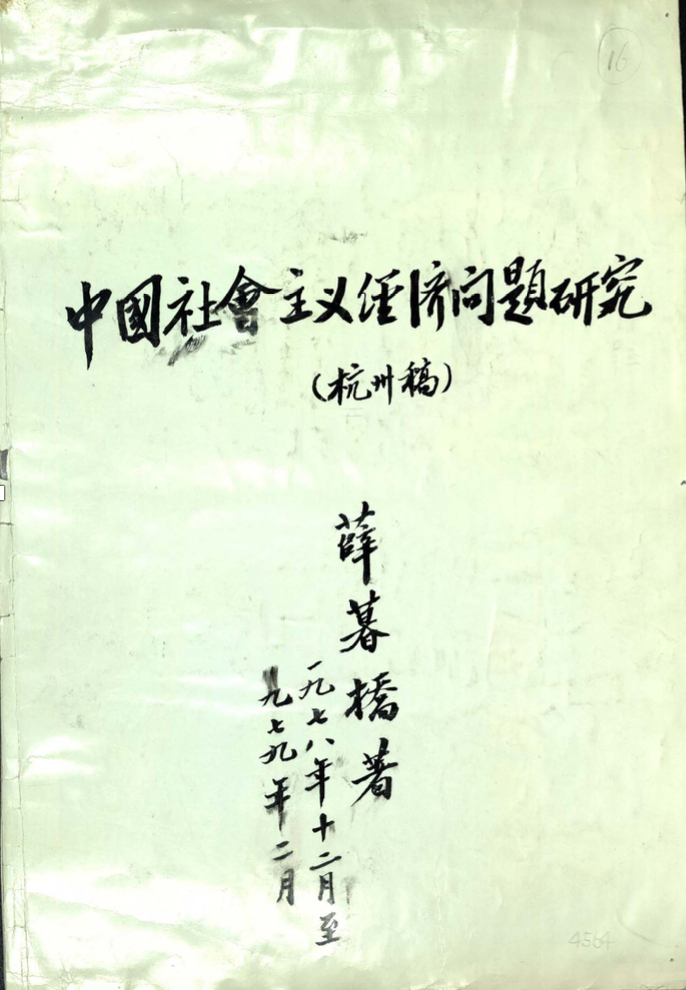

在调查中他感觉到,清理长期形成的“左”的错误不是三言两语能说清楚的,需要写一本系统的书。于是下决心修改他的书稿。1978年,他携余学本、吴凯泰(当时均为中国人民大学经济系教师——编者)到杭州。在杭州修改书稿时,正值中共中央召开党的十一届三中全会,发表了会议公报,肯定了实事求是的思想路线,使他受到极大的鼓舞。

我是一直支持薛暮桥修改他的书稿的,但当时工作脱不开身。1978年12月18日,他写信给我,说:“我已经来杭州,住在花港招待所,面临西湖,环境幽静,实在是写书的好地方。同来的只有余学本、吴凯泰和一个秘书(雷浩),人少了一点,不能深入讨论。这次写书彻底打破过去的老框框,尽量多写新问题,所以把握不大,不请较多的人深入讨论不行。所以我很希望你能抽出几个月到杭州来,参加我们的写书工作。我写了一封信给熊复同志和方克同志,如果你觉得有些可能,请代为转交。”

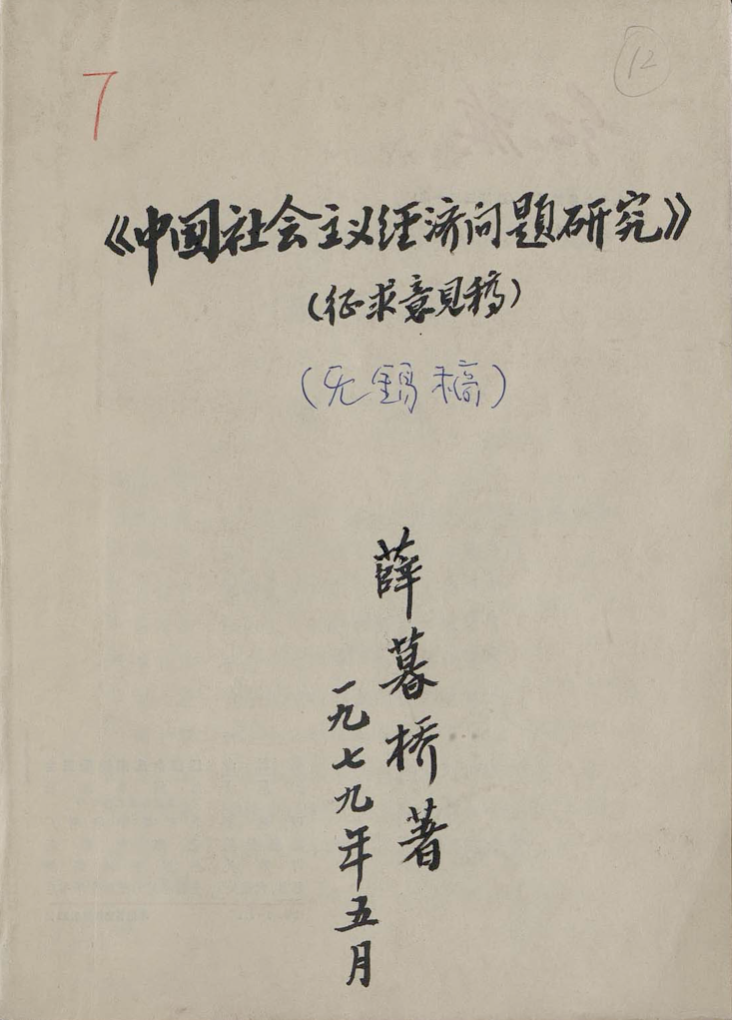

熊复当时是《红旗》杂志总编辑,方克是副总编辑。我把薛的来信交给他们。不久他们表示同意我去帮助薛暮桥改书。薛暮桥得到这个消息,在1979年2月14日给我写信说:“《红旗》编辑部两位负责同志同意你三月初来帮我写书,这是很大的喜讯,我们这里的同志(余学本、吴凯泰)大家都很高兴。”同时把改好的书稿陆续寄送给我。同年4月到5月,我在无锡住了近两个月,集中精力帮老人家改书。回北京之后继续修改。书稿完成后,于 1979年 12月由人民出版社出版。

这本书与其说改写不如说重写。作者在绪论里说:“这次改写,下决心抛弃写成教科书的宿愿,不要求有什么完整的体系,而是力求运用马克思列宁主义的基本原理,来探讨我国社会主义革命和社会主义建设的历史经验,并研究现在还没有完全解决的一系列重大的经济问题,以加深对于社会主义经济规律的认识。我放弃写教科书的打算,首先是由于我在写作过程中逐步地认识到,现在社会主义建设的历史还不长,我国社会主义经济的发展还不成熟,缺少必要的实践经验,所以很难形成一个完整的理论体系。其次是我三十多年来一直从事经济方面的实际工作,有一些心得体会,我想利用我的晚年,根据亲身经历的社会主义经济建设的实践,提出一些我认为目前必须探索、解决的问题,以供经济理论工作者和实际工作者参考。这可能对于今后政治经济学(社会主义部分)的写作,有一点用处。”

改写后的书稿的主要内容是:

首先强调社会主义社会必须遵循客观经济规律。过去20多年,我们对社会主义经济规律的认识很不完全、很不深刻,屡次受到惩罚。今天应当认真总结历史经验,从中找出规律性,提高认识,并且不断研究新情况、总结新经验,使之不断进步。

其次,系统地论证过去20多年我国社会主义建设多次遭受挫折,是因为我们从“左”的方面违背了客观经济规律,犯了“左”的错误。

第一,批评了在生产资料所有制问题上急于过渡的错误。当时还没有提高到在社会主义公有制占主体地位的条件下多种经济成分同时并存。由于家庭联产承包责任制还只在四川、安徽两省少数地方试点,本书初版还没有提到这个问题。当时主要限于批评1958年以来“一大二公” 的错误指导思想,批评一而再、再而三地“提高公有化程度”的错误,包括1977年—1978 年“农业学大寨”中穷过渡的错误。

第二,批判违背按劳分配规律的错误。新中国成立以来,由于受战争年代供给制和小资产阶级平均主义思想影响,按劳分配实际上没有认真贯彻。三年“大跃进”和十年“文革”期间,更进一步歪曲甚至否定按劳分配原则,实际工作中平均主义盛行。这本书在批评这些错误时,进一步探讨按劳分配的客观依据,提出了劳动力归个人所有问题。在社会主义社会,生产资料已归社会公有,而劳动力仍归劳动者个人所有,因此决定了以等量劳动换取等量产品的按劳分配制度。

第三,批评过去在商品货币和价值规律问题上的错误。“大跃进”和“文革”时一再出现否定社会主义商品货币关系的激进“左”倾观点。在实际工作中把计划同价值规律对立起来;经常违背价值规律,给社会主义经济发展带来很大危害。在本书中,力图从理论上阐明社会主义条件下商品生产和商品交换存在的必然性,指出正确利用价值规律的重要性,并对商品流通体制的改革提出初步设想。

第四,批评急于求成、盲目追求高速度,违背国民经济按比例发展规律的错误。国民经济按比例发展是社会主义生产的客观要求,社会主义经济建设必须遵循这一规律。过去20多年,我们很多同志没有很好研究这个规律,总是想生产增长速度越快越好,建设规模越大越好,盲目追求高指标,片面强调“以钢为纲”,忽视综合平衡,其结果是国民经济比例失调,发展受挫。想要高速度,结果反而是低效益,高速度跌下来变成低速度,叫做“欲速则不达”。为了纠正盲目追求高速度,应当下决心对国民经济进行调整,解决长期积累的国民经济主要比例关系严重失调问题。书中也尝试对经济体制改革进行初步的探索。

这本书出版以后,受到读者意想不到的欢迎。第一版印3万册(应为5万册——编者),不到两个月就销售一空。后来人民出版社印了300万册,仍然供不应求。于是各省、市、自治区也用人民出版社的纸型自己印行,三年时间总销量接近1000万册。外文出版社还翻译成日、英、法和西班牙文出版。

1981年,我党召开了具有深远历史意义的十一届六中全会,通过《关于建国以来党的若干历史问题的决议》。根据《决议》来看这本书,虽然基本方向是对的,但书中对于我们党内长期存在的“左”倾错误的清理则显得很不充分,甚至在个别问题上还保留了“左”的痕迹。为适应新的形势,1981年8月,薛暮桥写了一篇初版跋。跋中讲了三个问题。

一、关于社会主义生产关系的具体形式

社会主义公有制的经营方式,必须灵活多样,全民所有制经济方式,不能只是一个模式,不同的行业、企业,可以有所不同。例如,有的企业可以依照国家下达的任务来经营,有的可以主要根据市场需要来经营,有的以企业为单位来经营,有的可以发展联合以公司为单位来经营,有的可以搞跨省、跨地区的联合,有的还可以与集体经济单位联合经营,等等。这几年,为了消除国家统负盈亏,吃“大锅饭” 带来的严重弊病,我们进行了各种形式的盈亏责任制的试验。一方面,正确处理企业与国家的关系,解决企业经营好坏一个样的问题;另一方面,正确处理企业和职工的关系,贯彻按劳分配,解决干好干坏一个样的问题。

集体所有制的经营方式,尤其不能只是一种模式。近两年来,农村各种形式的生产责任制发展很快。有的是定额管理、小段包工,有的是包产到组,有的是包产到户或包干到户,有的是统一经营、联产到劳,也有的是专业承包、联产计酬,等等。这些不同的做法,适应不同的工种和不同的生产力状况,增产效果非常显著,受到广大农民的热烈欢迎。

二、关于计划经济与市场调节

有些经济学家把社会主义经济称为计划经济,把资本主义经济称为市场经济,这种说法从某一方面反映了两种制度的区别,但不能对它作绝对的理解。因为资本主义国家的市场经济,在不同的时候、不同的场合也会在一定程度上实行国家干预,搞某些诱导性的计划;而社会主义国家的计划经济,并不排除市场,相反地,还必须在国家计划的指导下,广泛利用市场的作用。

对国家经济实行计划领导,重点是要正确处理国家建设和人民生活之间的关系,协调各部门之间和部门内部的比例关系。根据我们三十多年来的经验,国家计划首先要注意控制经济建设的规模,并且注意社会购买力的增长。不但要使两者保持适当的比例,更重要的是使积累和消费的安排,不要超过国民收入的总额。

在宏观经济实行了宏观的、大体符合实际的计划管理,国民经济就出不了大乱子。在此前提下,可以扩大企业的自主权,并放手利用市场调节来补充计划管理的不足,或纠正某些局部的失误。

三、关于调整与改革

在当前,必须把国民经济的调整放到首要地位,以调整为中心,使改革服从调整,促进调整。

从长期来看,调整和改革不仅目标相同,而且是互相依存的。几年来我们已经进行了一些局部的改革。所以,在分清主次先后的前提下,应该把调整和改革两件工作结合起来考虑,使两者互相配合,相辅相成。在调整工作取得成效以后,就可以加快改革的步伐,从局部的改革逐步推进到全面改革。

1983年,党的第十二次全国代表大会以后,为了使这本书反映改革开放的新情况,薛暮桥又决定对这本书进行一次修订,参加修订工作的有吴凯泰、何建章、余学本和我。

前排左起苏星、薛暮桥、何建章,后排左起余学本、吴凯泰

薛暮桥在修订版前言里指出:“经过这次修订,我自己认为比较大的缺点已经消除了。未修改的部分,论点基本上是正确的。对三年多以来的许多新情况、新问题、新观点、新政策也尽可能做到在书里有所反映。但是,因为时问短促,总会有疏忽之处,何况历史是不断前进的,新情况、新问题仍会继续出现,修订以后,也难免还存在这样那样的缺点。由于这本书不是一本阐述基本理论的著作,而是力求理论与实际相结合,这样的缺点更是无法避免的。只要做到基本观点大体正确,我就可以聊以自慰了。”

这两本专著,用今天的眼光来看,已经成为历史。但是,它忠实地反映了从革命根据地、建国以后和改革开放以后的经济发展过程和经济理论的探索过程,总结了正反两个方面的经验,提出若干新思路、新观点,这是非常宝贵的精神遗产。它凝结了薛暮桥一生的心血,是老人家对党和人民的无私贡献。

本文节选自苏星:《马克思主义经济理论与中国实际结合的典范——记薛暮桥建国后的两部专著》,本文原载薛小和编:《百年沧桑一代宗师——薛暮桥逝世一周年纪念文集》,中国发展出版社,2006年6月。

1987年薛暮桥向中国社科院经济研究所图书馆捐赠

《中国社会主义经济问题研究》一书的手稿时给时任经济所所长董辅礽的信

董辅礽同志:

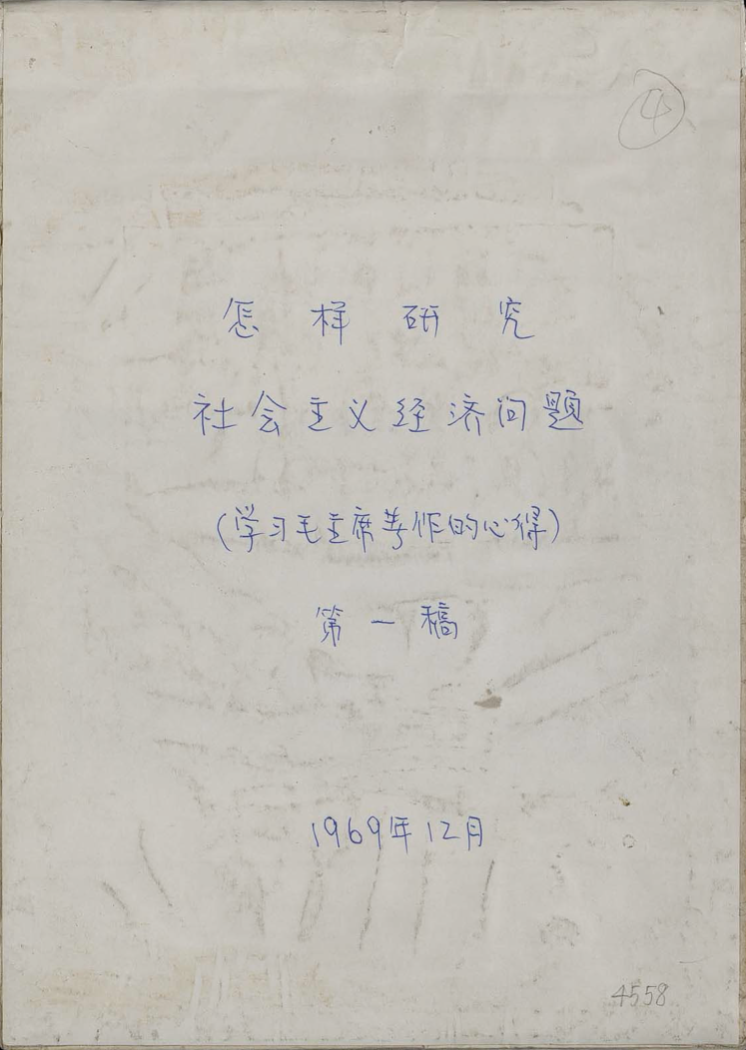

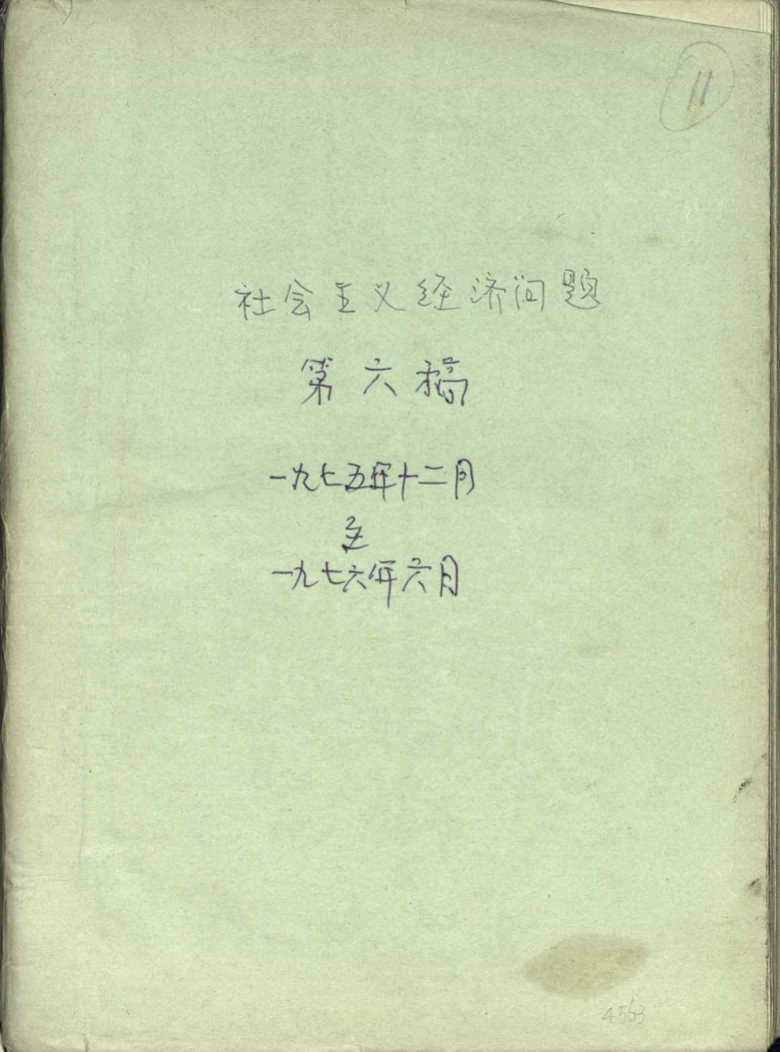

前几天翻箱倒柜,找出来一些旧资料。我写《中国社会主义经济问题研究》的原稿,以前送给你们图书馆两本(上下册),大概是第五稿。现在又找到第一二三四稿(均系手抄)和第六稿的油印本,最后(第七稿)一稿的杭州本、无锡本,最后出版的是青岛本。这就是说,第七稿也经两次修改,出版的可以说已经是第九稿,1983年的修订稿是第十稿了。

第一稿写于“牛棚”,当时准许阅读的只有四卷毛选,连我自己过去的著作都没有。由于条件困难,只写了六万字。第二稿写于出牛棚后,第三稿写于干校,条件仍很困难,连桌子都没有。第四、五稿写于干校回来,尚未恢复工作的时候,所以只能像以前几稿一样亲手复写。第六稿已恢复工作(计委经济研究所顾问),已有条件打印。第七稿先在杭州写了三月,后在无锡修改两月,最后在青岛修改一月然后出版。

多次修改不但逐步完善,而且反映出时代的巨大变化。我虽然有自己一贯的思想,但同其他同志一样不能不受时代的影响。尤其作为一个共产党员,不能不遵循党的路线方针。直到第六稿还是“四人帮”统治时期。我虽然对“四人帮”的谬论有所抵制,坚持等价交换、按劳分配原则,但受毛主席的所谓“最新指示”影响,也强调了按劳分配是资产阶级权利,可能产生新的资产阶级份子,批判的重点仍是指向修正主义,仍未摆脱“极左”影响。

第七稿开始于十一届三中全会开会期间,完成于开会以后,所以基本上摆脱了“极左”影响。但改革刚开始,思想仍未完全解放,所以过了两年就加上一个“跋”来说明新的变化。1983年花大力改写“修订本”,去年又再写一个“跋”来说明近三年的变化。这本书的前后十稿和两个“跋”,不但反映我个人思想的变化,而且更重要的是反映时代的变化。我当然不能不受时代的影响,可以自慰的是经常走在时代的前列,有些方面还起了一点“开路先锋”的作用。所以我觉得这一系列旧稿还有保存价值,给后人去考证十多年来时代的变化。前次给你们图书馆的只是一小部分,现在全部找到,拟找一个愿意保存的地方。经济研究所的图书馆保存资料比较完全,对我前次送去手稿也很重视,所以愿意把全部稿件都送给它全部保存,不知是否愿意?如果愿意,请派一名干部把前次送去的稿送给我,由我把全部原稿整理好(只要花一个小时就行了)后由他带回,请图书馆专案保存。

我还找到一本红卫兵编印的《薛暮桥毒草选编》,是从我的保险柜中抄去的,大多是没有发表过的手稿,后来人民出版社所出我的《社会主义经济理论问题》也未选编进去。既然红卫兵认为是“毒草”,就很可能有一些“香花”,例如“一年来大跃进的经验教训”,就是靠这“选编”保存下来的。两月前收到一位外地的不认识的教授(河北大学教授杨欢进——编者)编的“薛暮桥经济思想”长稿,我想将来也许还有人愿意研究我的经济思想(吴凯泰便是其中之一)。所以也希望把这些手稿保存下来。我还希望像孙冶方同志那样,身后不开追悼会,开一次我的学术讨论会,根据时代背景来评论我的经济思想的发展。这实际上也可以反映新中国经济思想发展的一个重要方面。

还有1979年(应为1959年——编者))冬苏联《政治经济学》讨论会的毛主席、刘少奇的两份插话稿,如果图书馆需要,也可以送给你们。

顺致敬礼!

薛暮桥

1987年8月14日

1979年7月16日薛暮桥就

《中国社会主义经济问题研究》一书的审稿问题写给胡耀邦的报告

1979年7月10日刘国光就

《中国社会主义经济问题研究》一书的征求意见稿提出的修改建议

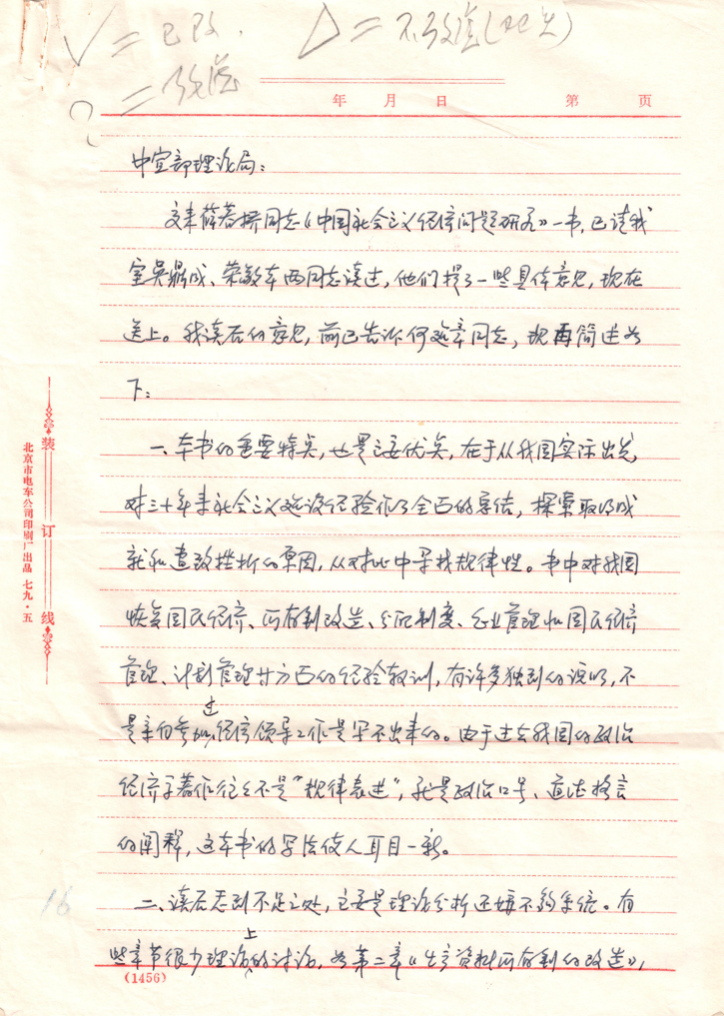

1979年8月5日吴敬琏就

《中国社会主义经济问题研究》一书的征求意见稿提出的审稿意见

当前位置:

当前位置: